解体工事の届出が不要なケースとは?正しい知識と注意点を徹底解説

建物を解体するには、法律に基づいて行政に届出を出す必要があります。しかし、すべての解体工事が届出の対象というわけではありません。

法律や自治体の基準により、一定の条件を満たす場合には、届出が不要になることもあります。ただし、届出が不要でも守らなければならないルールは数多く存在します。

本記事では、届出が不要となるケースを分かりやすく解説し、注意すべきポイントやトラブル防止策まで詳しくお伝えします。

解体工事の届出が不要になるケースとは?基本のルールを解説

建設リサイクル法や関連法令では、一定の規模や種類の解体工事について届出が義務付けられていますが、規模が小さいものや特定の条件を満たす場合には届出が免除されます。以下に、代表的なケースを紹介します。

延べ床面積が80㎡未満の建物の解体は届出不要

「建設リサイクル法」によると、延べ床面積が80平方メートル未満の建物を解体する場合は、分別解体等の計画書や届出の提出は必要ありません。

この基準は、木造・鉄骨造・RC造などの構造種別に関係なく、延べ床面積によって一律に判断されます。

ただし、周囲への影響や作業内容によっては、別の法律による制限がかかる場合もあるため注意が必要です。

また、80㎡という面積は建物の全階数を合計したものです。たとえば、1階が50㎡、2階が40㎡の木造住宅は、合計90㎡となり届出が必要になります。

単なる内装解体のみの場合は届出不要

建物の骨組みや構造体を残したまま、内装部分だけを解体する「スケルトン解体」などは、建設リサイクル法の届出対象外とされています。

ただし、内装解体でもアスベストが含まれていたり、大量の廃棄物が出る場合には、他の法令(廃棄物処理法など)に基づく手続きが必要となることがあります。

また、建物用途の変更や用途廃止に関わる内装工事は、建築基準法上の確認申請が必要なこともあるため、自治体の建築指導課に事前確認することが重要です。

単なるリフォームや原状回復と解体の境界線が曖昧になりがちなので、専門業者への相談がおすすめです。

建築物ではない構造物の撤去は届出不要

コンクリートブロック塀、物置、カーポートなど、建築確認の対象とならない構造物は、建設リサイクル法の届出対象には含まれません。

ただし、地面にしっかりと固定されているガレージや大型物置などは「建築物」とみなされることもあるため、迷った場合は確認が必要です。

また、構造物の撤去時にも廃棄物処理や騒音・振動などの配慮が求められるため、たとえ届出が不要でも周囲に迷惑をかけないように作業を進める必要があります。

不法投棄や違法な解体は、刑事罰の対象にもなり得ます。

国や地方公共団体が発注する解体工事は届出不要

建設リサイクル法では、国・都道府県・市町村などの「公共機関」が発注する解体工事については、届出義務が免除されるケースがあります(建設リサイクル法第9条第2項)。

ただし、公共工事には独自の仕様書や安全管理基準が存在するため、事前の準備や工程管理は非常に厳密に行われます。

また、元請業者や施工業者には、リサイクルや廃棄物処理の報告義務が課せられることも多いため、民間の工事とは手続き内容が異なります。

詳細は、発注元の行政機関の指示に従う必要があります。

どんな解体工事なら届出が不要?面積や構造ごとの基準とは

届出の要否は、建物の面積や構造、用途によっても異なります。ここでは、構造ごとの判断基準について詳しく解説します。

木造住宅は延べ床面積80㎡未満なら届出不要

木造住宅の解体は、延べ床面積が80㎡以上であるかどうかが届出の分かれ目です。

国土交通省のガイドラインによれば、住宅の解体で延床が80㎡未満であれば、建設リサイクル法に基づく届出は不要です。

ただし、都市計画法や建築基準法によって、地域によっては別途申請が必要な場合があります。

また、敷地内にある附属建築物(車庫・物置など)も合算して判断されることがあります。

鉄骨造・RC造は延べ床面積80㎡未満でも届出が必要な場合がある

鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC造)の建物は、木造よりも解体による環境負荷が大きいため、規模が小さくても届出対象になる場合があります。

具体的には、構造材の処分量や現場の安全管理が厳しく問われるため、各自治体で独自の基準が設けられていることもあります。

たとえば東京都では、構造にかかわらず80㎡以上の解体には届出が必須ですが、RC造の一部解体でも管理者に通知が必要な場合があります。

構造が頑丈なほど、届出の対象となる可能性が高くなるため、事前確認は必須です。

ガレージや倉庫など付属建築物の解体は基準を満たせば届出不要

母屋とは別に建てられている車庫や倉庫などの附属建築物も、それ単体で延床80㎡未満であれば届出不要です。

ただし、母屋と一体的に扱われる場合や、同時に複数の構造物を解体する場合は合算されます。

また、簡易な倉庫でもアスベストを含む建材を使用していると、別の届出義務が発生します。

不明点がある場合は、自治体や専門業者に確認をとることが安全です。

アスベスト含有建材を使用していない場合は一部の届出が不要

解体工事にアスベスト(石綿)を含む建材が使われている場合は、労働安全衛生法や大気汚染防止法などの届出義務が追加で発生します。

一方で、事前調査でアスベストが含まれていないことが明らかになれば、その部分の届出は省略されます。

ただし、2022年4月以降の法改正により、アスベストの有無にかかわらず「事前調査の結果報告」は義務化されています。

つまり、調査報告を出すこと自体は必須で、アスベストがなければ追加の手続きは不要になるという考え方です。

解体工事の届出が不要でも守るべき法律と注意点

届出が不要な工事であっても、すべてが自由に行えるわけではありません。他の法律や条例によって、必要な手続きや配慮が義務付けられています。ここでは、届出が不要な場合でも注意すべき法律とポイントを解説します。

建設リサイクル法の対象工事には別途届出が必要

たとえ届出が不要な解体工事であっても、「特定建設資材」を含む工事や廃材処理に関しては、別の届け出が必要になることがあります。

建設リサイクル法では、コンクリート、アスファルト、木材などを分別・再資源化する義務があります。これらの資材を使用している場合、適切な処理計画が求められます。

規模が小さくても、施工業者には分別解体の努力義務が課されています。リサイクル対象の廃材は適切に処理するよう心がけましょう。

届け出が必要かどうかは、各自治体の建築指導課や環境部局に確認することが重要です。

騒音・振動の規制を受けるため周囲への配慮が必要

解体工事は騒音や振動が発生しやすく、「騒音規制法」や「振動規制法」などの対象になります。これは届出の有無に関係なく適用される法律です。

たとえば、午前8時から午後6時までの作業時間を守る、振動の大きな重機を連続使用しない、などの配慮が求められます。

また、自治体によっては作業前に近隣住民へ書面での通知や説明を義務付けている場合もあります。

近隣とのトラブルを避けるためにも、丁寧な説明と配慮を心がけることが大切です。

廃棄物処理法により不法投棄は禁止されている

解体工事で発生したがれきや廃材は、「廃棄物処理法」に基づいて適切に処理する義務があります。届出の有無に関わらず、廃棄物を不法に投棄した場合は、罰則が科される可能性があります。

とくに「産業廃棄物」に分類される解体材は、許可を受けた業者による処分が義務付けられています。解体業者に処分を任せる場合も、契約内容に「マニフェスト(廃棄物管理票)」の取り扱いがあるかを確認しましょう。

廃棄物処理のトラブルは行政指導や刑事罰に発展するケースもあるため、注意が必要です。

「自分の土地だから自由に処理していい」と誤解する人もいますが、それは法律違反です。

近隣住民への事前説明やあいさつがトラブル防止になる

届出が不要な解体工事でも、騒音・振動・粉じんなどにより近隣トラブルが発生することがあります。

そのため、工事前には必ず近隣住民へあいさつや説明を行い、作業のスケジュールや内容を事前に知らせておくことが重要です。

事前に配布する「工事案内チラシ」には、施工会社の連絡先や苦情受付窓口を記載しておくと安心です。

誠実な対応が信頼を生み、トラブルの発生を未然に防ぐことにつながります。

届出が不要な解体工事でよくあるトラブル事例と対策

届出が不要な解体工事だからといって、すべてがスムーズに進むとは限りません。実際には多くのトラブル事例が報告されています。ここでは、よくある問題とその対策を紹介します。

粉じんや騒音による近隣クレームが起こることがある

解体工事中は、コンクリートや木材の破砕によって粉じんが舞い上がることが多く、騒音も発生しやすいです。

これが原因で近隣住民から苦情が入り、工事が中断されたり、後々の人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。

水をまいて粉じんを抑える「散水作業」や、防音シートを使用するなどの事前対策が有効です。

また、作業時間を守り、休憩中のエンジン停止などのマナーも徹底しましょう。

廃棄物の処理ミスで行政から指導を受けることがある

解体により発生した廃棄物の処理方法を誤ると、市区町村や県の環境課から行政指導を受けるケースがあります。

特に、家庭ごみのように処分してしまったり、無許可の処理業者に委託することは違法です。

正しい処分ルートを確認し、契約時には処理費用の内訳や処分方法を明記した書面を交わすことが大切です。

信頼できる解体業者と契約することが最大の予防策となります。

工事車両の路上駐車で交通トラブルになるケースがある

解体工事では、大型のダンプカーや重機を運ぶトラックなどが出入りするため、近隣道路に影響を与えることがあります。

搬入や搬出のために長時間路上駐車をしてしまい、近所の車の通行を妨げてトラブルに発展する事例も少なくありません。

工事開始前に周囲の道路状況を調査し、必要に応じて警察署に道路使用許可を申請することも検討しましょう。

現場責任者は、近隣への配慮と安全確保を常に意識する必要があります。

届出が不要だからといって安全対策を怠ると事故につながる

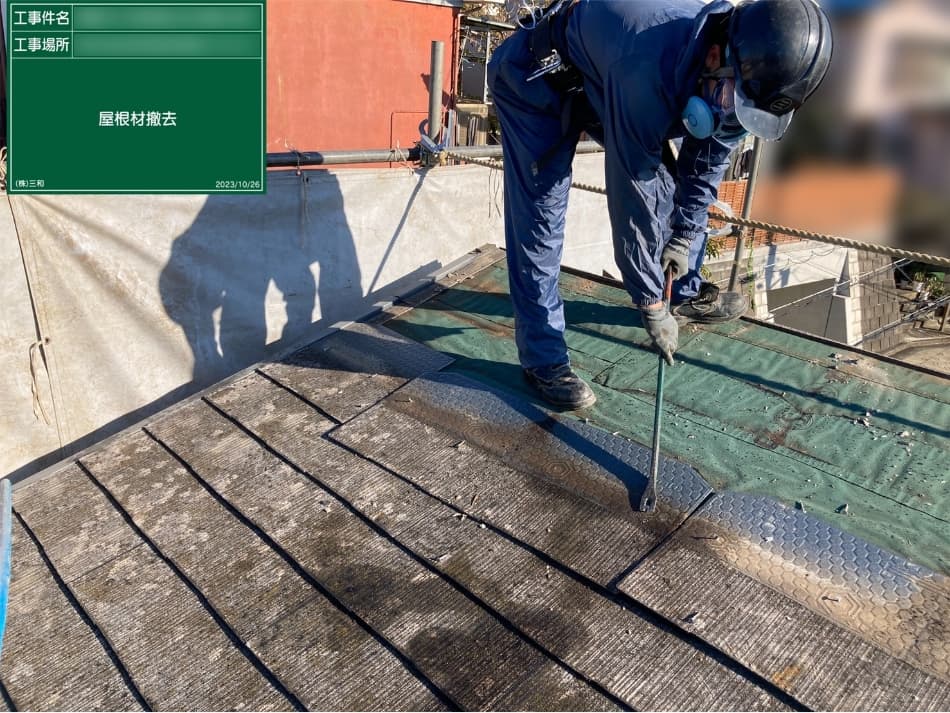

「届出が不要=小規模な工事」と見なして、ヘルメットを着用しない、足場を簡略化するなど、安全対策を軽視する現場もあります。

しかし、小規模な工事でも落下事故や機械の挟まれ事故は起こり得ます。実際に過去には、住宅解体中に隣家の壁を損壊する事故も報告されています。

現場では常に「安全第一」の意識を持ち、作業者の教育や装備の確認を行うべきです。

事故が起きた場合の責任は、発注者にも及ぶことがあるため注意が必要です。

解体工事の届出が不要かどうか確認する方法と相談先

解体工事の届出が必要かどうかの判断は、建物の構造・規模・地域の条例などにより異なります。判断を誤ると、違法行為とみなされることもあるため、着工前に正確な確認が必要です。ここでは、主な確認手段と相談先を紹介します。

自治体の建築指導課に相談するのが確実

最も確実な方法は、工事を予定している地域の市区町村役所にある「建築指導課」または「開発建築課」などに直接確認することです。

各自治体では、建設リサイクル法の届出やその他関連手続きの窓口を設けており、構造や面積、敷地条件を伝えれば届出の要否を教えてもらえます。

また、条例によっては、国の法律以上に厳しい届出基準を設けている地域もあるため、インターネットの情報だけに頼るのは危険です。

工事予定地の所在地に基づき、必ず該当自治体の情報を確認しましょう。

地元の解体業者に現地調査と確認を依頼する

地域に根ざした解体業者は、その地域の条例や手続きに精通しているケースが多く、現地調査の際に届出の必要性を判断してくれます。

たとえば、「付属建物を含めた延床面積が80㎡を超えるかどうか」や「一部がRC造になっている」など、素人では判断が難しい内容も現場を見ればすぐにわかります。

工事の依頼を前提としなくても、無料で見積もり・調査をしてくれる業者も多いので、まずは相談してみるとよいでしょう。

その際、複数社から意見を聞くことで、より客観的な判断ができます。

建設リサイクル法の届出対象かチェックする

建設リサイクル法では、解体工事が以下の条件に該当する場合に届出が必要です:

・延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事

・請負金額が500万円以上の新築・増築工事

・100㎡以上の修繕・模様替え工事

これらに該当する場合は、事前届出と分別解体が義務化されます。該当しない場合でも、廃棄物処理やアスベスト調査など、別の手続きが必要になる可能性があります。

届出が不要だと思っても、工事の内容や規模によっては該当することがあるため、チェックリストなどで慎重に判断しましょう。

アスベスト調査の要否も専門機関に確認する

2022年の法改正により、解体・改修工事ではアスベストの有無を事前に調査し、その結果を労働基準監督署へ報告することが義務付けられています。

これは届出の有無にかかわらず、すべての建築物が対象となります。

事前調査は「一般建築物石綿含有建材調査者」など、国が認定した資格者が行わなければなりません。

調査や報告の手続きを怠ると、最大で30万円以下の罰金や工事中止命令が科されることもあるため、注意が必要です。

解体工事の届出が不要な場合でも費用や手続きはどうなる?

届出が不要な解体工事でも、工事費や付帯する手続きは必要になります。以下では、主な費用項目や注意点について説明します。

届出が不要でも契約書の作成は必要

行政への届出が不要でも、解体工事を発注する際には必ず工事契約書を交わすようにしましょう。

契約書には、工事範囲・金額・工期・廃材処理方法・補償内容などを明記する必要があります。

口約束で進めると、後に「ここまで壊す予定ではなかった」や「追加費用が発生した」といったトラブルの原因になります。

また、契約の中で、近隣説明やアスベスト調査の有無なども取り決めておくと安心です。

処分費や整地費用は別途かかる

見積もりに「解体工事費用」として一括で記載されていても、廃材の処分費や整地費用が別途加算される場合があります。

とくに、コンクリート基礎の撤去や地中障害物の処理には、想定外の費用がかかることがあります。

一般的に、解体費用の相場は木造で1㎡あたり約3〜5万円程度(地域・業者による)とされますが、処分費や仮設費が別になっていることもあります。

契約前に、何が含まれていて、何がオプションなのかを確認しましょう。

現場管理や仮設設備費は自己負担になる

小規模解体では、届出を行わない分、現場管理や仮設設備の設置に関する行政のチェックが入らないため、管理は自己責任となります。

たとえば、防音・防塵シートの設置や、足場の仮設、粉じん飛散防止の散水設備などは、業者との契約次第で費用負担が変わります。

管理責任は発注者にも一部及ぶため、安全面・近隣配慮を業者任せにしないようにしましょう。

工事の実施にあたっては、必要に応じて第三者機関による管理チェックを依頼するのも一つの手です。

補助金や助成金の対象外になる可能性がある

自治体によっては、老朽危険家屋の解体に対して補助金を出しているところもありますが、その多くは「届出がなされた工事」が対象です。

つまり、届出不要な工事の場合や、届出を怠った場合には補助金の申請資格がなくなる可能性があります。

また、補助制度には「事前申請」が必要なケースが大半で、工事完了後では申請が受理されません。

補助金の活用を考えている場合は、必ず工事前に自治体の建築担当窓口に相談しましょう。

まとめ|解体工事の届出が不要かどうかに関する正しい知識と注意点を押さえよう

解体工事の届出が不要になるケースは確かに存在しますが、届出が不要だからといって何も準備せずに工事を進めるのは非常に危険です。

法律・条例・近隣配慮・安全管理など、守らなければならないルールは数多くあります。

届出不要でも法律やマナーを守ることが大切

届出が不要な工事でも、廃棄物処理・騒音規制・アスベスト調査などの法的義務は残ります。また、近隣への説明や配慮も工事を円滑に進めるうえで重要です。

「届出不要=自由に工事できる」という考え方は誤りであり、正確な知識が必要です。

不安な点は専門家や自治体に必ず確認する

判断に迷った場合は、自己判断をせずに、解体業者・建築士・自治体の建築指導課などに相談しましょう。特にアスベスト調査や廃棄物処理は法改正で厳格化されています。

トラブルの防止にもつながるため、事前確認は必須です。

トラブルを防ぐには計画的な準備と対応が重要

届出の要否だけでなく、契約内容、近隣説明、安全対策、費用の内訳まで、事前にしっかりと準備することがトラブル防止に直結します。

また、施工業者の選定も非常に重要な要素です。実績があり、地域の法令に詳しい業者を選ぶことで、安心して工事を任せられます。

届出が不要な場合でも、丁寧な対応が工事の成功を左右します。

建物の解体工事は、私たち三和にお任せください!

今回この記事では、届出が不要となるケースについて解説いたしましたが、この記事を読んで建物の解体工事を検討し始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建物の解体工事は、私たち三和にお任せください!

三和では、解体工事を中心に外構工事、造成工事、産業廃棄物処理、舗装工事など各種建設土木業を展開しています。

また、解体工事にかかる費用を最小限に抑え、短い工期で工事を行うだけでなく、経験豊富な職人による質の高い工事、近隣の皆様への丁寧なサポートも実施しております。

あなたの大切なお家を私たち三和に任せてみてはいかがでしょうか。

ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。