家を解体して更地にすると固定資産税が上がるって本当?その仕組みと回避策を徹底解説!

「空き家を解体してスッキリしたい」「古くなった家を壊して土地活用を考えたい」と思っている方も多いのではないでしょうか。ですが、その前に必ず知っておくべきことがあります。それが、「更地にすると固定資産税が上がる」という問題です。

この記事では、家を取り壊した後にかかる固定資産税の仕組みや注意点、実際に税額が上がった事例、そして固定資産税を抑えるための方法などをわかりやすく解説します。知らないまま解体すると後悔するかもしれませんので、ぜひ最後までお読みください。

更地にすると固定資産税が上がるって本当?

更地にすると、以前に適用されていた住宅用地の税制上の優遇措置がなくなり、固定資産税が大幅に上がる可能性があります。

住宅用地の特例が使えなくなる

住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」という優遇措置が適用されます。これは、住宅が建っている土地に対して固定資産税を大幅に軽減する仕組みです。

この特例が適用されている間は、通常の固定資産税評価額の一部しか課税されません。しかし、家を解体して更地にするとこの特例が使えなくなります。その結果、土地に対する課税額が大きく変わるのです。

特に、広い土地や立地の良い場所では、税額の差が数倍になることもあります。

つまり、「建物を壊す=税金が安くなる」と思っていると、大きな勘違いをしてしまう可能性があるのです。

固定資産税が最大6倍になることもある

住宅用地の特例が使えなくなることで、固定資産税が最大6倍にも跳ね上がることがあります。たとえば、「小規模住宅用地」とされていた土地は、課税評価額の1/6に軽減されています。

この1/6の軽減がなくなると、単純計算でも6倍になる可能性があるのです。

都市部の住宅地では、土地の評価額が高く、税率も高めに設定されているため、税額の増加幅も非常に大きくなります。

こうした事実を知らずに更地にしてしまうと、翌年の納税通知書を見て驚くことになりかねません。

「小規模住宅用地」の優遇措置がなくなる

住宅用地の中でも、「小規模住宅用地」として認定されると、より大きな軽減措置が適用されます。具体的には、200㎡までの土地については、課税評価額が1/6に軽減されます。

しかし、この制度は住宅が存在していることが前提です。家を壊して更地にすると、「住宅用地」として認定されなくなるため、この特例も適用外になります。

その結果、たとえば年間5万円だった税金が30万円以上に跳ね上がるケースもあるのです。

このように、住宅用地の特例がなくなることで、税額が大きく変わってしまう点に注意しましょう。

家を取り壊したあとの土地にかかる税金の仕組みとは

家を解体した後の土地には、どのような税金が課されるのでしょうか。ここでは、固定資産税と都市計画税の基本的な仕組みを見ていきます。

住宅がある土地は固定資産税が軽減される仕組みになっている

固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有している人に課される税金です。ですが、住宅が建っている土地に対しては大幅な軽減措置があります。

たとえば、「小規模住宅用地」に該当する200㎡までの部分には、1/6の軽減が、「一般住宅用地」に該当する200㎡を超える部分には、1/3の軽減が適用されます。

この軽減措置によって、多くの住宅地では固定資産税が大幅に安くなっているのです。

しかし、この軽減は建物があることが前提なので、家を壊すとすぐに適用外になります。

更地は通常の課税評価がされる

更地になると、「住宅用地」としての扱いがなくなります。そのため、土地の評価額に対してそのまま課税されるようになります。

たとえば、土地の評価額が3,000万円だった場合、これまでは小規模住宅用地の軽減で500万円程度の評価だったものが、急に3,000万円で課税されるようになります。

その結果、税額が大幅に増えるのです。

また、こうした課税は毎年行われるため、長年にわたって税負担が続くことになります。

都市計画税も上がる可能性がある

固定資産税に加えて、都市部では「都市計画税」も課税されます。この税金も、住宅用地特例の影響を受けるため、更地にすると税額が上がる可能性があります。

都市計画税は、原則として土地の評価額に対して0.3%が上限となっていますが、こちらも住宅用地に該当するかどうかで大きな違いが出ます。

住宅がある土地なら1/3に軽減されるため、これがなくなると実質3倍近くになる場合もあるのです。

このように、都市計画税も含めて考えると、更地にしたことによる税負担の増加はかなり大きな問題になります。

実際に固定資産税が高くなった更地化の事例を紹介

では実際に、家を取り壊して更地にしたことで、固定資産税がどのように変化したのか、具体的な事例を紹介します。

東京都世田谷区の戸建てを解体したケース

東京都世田谷区にある築50年の戸建て住宅を解体したケースでは、固定資産税が年間で約6万円から36万円に跳ね上がったとのことです。

この土地は小規模住宅用地に該当していたため、解体前は1/6の軽減が適用されていました。

解体後は特例が適用されなくなり、翌年から課税評価額が6倍となり、それに応じて税額も6倍に上昇しました。

オーナーは「思った以上の負担に驚いた」と語っています。

大阪市内で古家を取り壊して空き地にした事例

大阪市内でも同様の事例があります。築40年の木造住宅を取り壊し、更地にして売却を検討していたところ、固定資産税が従来の4万円から24万円に増加しました。

売却までに1年以上かかったため、固定資産税の負担が増えたことに加え、維持費や雑草処理費用も発生。

その結果、売却益が思ったほど出ず、「解体しなければよかったかも」と後悔しているそうです。

このように、売却計画が長引くと税負担だけが増えるリスクもあります。

横浜市で更地にした後に月数万円課税が増えた例

横浜市の例では、築60年の空き家を倒壊リスクがあるため解体したところ、固定資産税が年間で25万円も増加したそうです。

このケースでは、もともと古くて税額が安かった建物を撤去した結果、逆に課税対象が土地に移ってしまいました。

そのため、月あたりで2万円以上の税額増となり、年間で大きな負担に。

解体後の土地活用を急ぐ必要が出てきたとのことです。

解体しても固定資産税がそれほど変わらないケースとは

すべてのケースで更地化=税金が大幅アップになるわけではありません。ここでは、例外となる場合や影響が少ないケースについて解説します。

もともと住宅用地の面積が広くなかった場合

小規模住宅用地の特例が適用されるのは200㎡までです。もともとの土地面積が非常に小さい場合、それほど大きな軽減効果を得ていないことがあります。

たとえば、土地面積が100㎡程度の住宅地では、1/6の軽減は受けられますが、全体の税額はそれほど高くないため、更地にしても税額アップの幅は小さく済む可能性があります。

つまり、土地面積が小さいと税額の変動リスクも小さくなるということです。

事前に土地の面積と課税評価額を調べておくことが大切です。

特例対象になっていない古い空き家だった場合

すでに固定資産税の軽減措置を受けていない建物もあります。たとえば、「特定空き家」に指定されている場合や、老朽化が進み居住実態がないと判断されている場合です。

こうした空き家には、住宅用地特例が適用されていない場合があります。そのため、解体しても税額がほとんど変わらないことがあります。

むしろ倒壊リスクや近隣トラブルを防ぐ観点から、早めに解体したほうがメリットがあるケースです。

空き家の状態によっては、既に税制上のメリットが失われていることもあります。

課税標準額がすでに高かった場合

もともと土地の評価額が高く、住宅用地の特例による軽減の効果が限定的だった場合、解体しても税額の増加幅がそれほど大きくない場合もあります。

たとえば、市街地の商業地や工業地帯では、土地の評価額が高く、税率も異なることがあります。

また、住宅用地としての用途が制限されていた土地も、軽減対象から外れている可能性があります。

そのため、更地にした影響が小さく、固定資産税の変動も最小限で済むケースも存在します。

取り壊し前に知っておきたい税金のポイント

家を解体する前に、税金面でのポイントを理解しておくことで、予期せぬ負担を防ぐことができます。

住宅用地特例が適用されるか確認する

まず大切なのは、現在の土地に住宅用地特例が適用されているかを確認することです。市区町村の固定資産税課などに問い合わせれば、評価証明書などで確認することができます。

特例が適用されていれば、解体によってその特例が失われることになり、税額が大幅に増えるリスクがあります。

一方で、すでに特例がない状態なら、解体による税金の増加はないか、非常に小さいかもしれません。

まずは現状の税制上の位置づけを把握することが第一歩です。

解体のタイミングによって税額が変わる場合がある

固定資産税は、毎年1月1日時点での土地と建物の所有状況を基に課税されます。つまり、1月1日以降に解体すれば、その年は住宅用地特例がまだ適用される可能性があります。

逆に、12月末までに解体してしまうと、翌年から住宅用地特例が使えなくなり、一気に税額が跳ね上がる可能性があります。

解体時期を少しずらすことで、税額を1年分軽減できる場合もあるため、計画的にスケジュールを立てましょう。

「いつ解体するか」は、税金に大きく影響するのです。

自治体によって軽減措置の扱いが異なることがある

住宅用地特例や都市計画税の軽減措置の適用については、自治体ごとに微妙に取り扱いが異なることがあります。

また、「空き家対策条例」などによって、特定空き家に指定された場合には特例が取り消されることもあります。

そのため、自分の住んでいる地域の税制度については、直接市区町村に問い合わせるのが一番確実です。

「全国一律」と思っていると、思わぬ違いで損をしてしまうかもしれません。

更地で固定資産税が高くなるのを避ける方法はある?

更地による税金増を完全に避けることは難しいですが、ある程度の対策を講じることは可能です。ここでは、実際に役立つ方法を紹介します。

土地に新たな建物を建てる

最も確実な方法は、更地にせず、すぐに新たな住宅や建物を建てることです。

住宅が再び建てられれば、住宅用地特例が再適用され、税額が軽減されます。

たとえば、古い家を解体して新築を建てる場合、税金の高騰を避けるためにはなるべく解体と建築の間隔を短くするのがポイントです。

一時的に更地になっても、特例が復活することが多いため、税負担を最小限に抑えられます。

駐車場経営など活用方法を検討する

住宅を建てる予定がなくても、更地のままにせず、駐車場やコインパーキングとして運用する方法があります。

この場合、住宅用地特例は適用されませんが、事業用資産として別の節税効果や収益化が見込めます。

ただし、アスファルトを敷くと固定資産の対象になり、税額が上がる可能性もあるため注意が必要です。

地域によっては駐車場ニーズが高いため、税負担を収益で補える場合もあります。

地域によっては空き家認定を避ける工夫が必要

空き家対策が進む中で、「特定空き家」に指定されると住宅用地特例が取り消される場合があります。空き家状態でも定期的に管理を行い、見た目を保つことが重要です。

たとえば、草刈りや外観の手入れをすることで、倒壊や衛生上の問題があると判断されるのを防げます。

空き家対策特別措置法では、改善命令に従わないとペナルティが課されることもあるため、事前の対応が鍵です。

空き家のままにするリスクを理解し、上手に管理・運用する方法を考えましょう。

家を壊すと損?固定資産税以外に考えるべき注意点

家の解体には固定資産税以外にもコストやリスクが存在します。慎重に判断するために、以下のような要素も検討しましょう。

解体費用が高額になることがある

住宅を解体するには、数十万円から数百万円の費用がかかります。構造や立地、延床面積によって大きく変わります。

また、アスベストの除去や地中埋設物の処理が必要になる場合は、追加費用が発生します。

見積もりをとってみて、想定以上の金額になることもあるため、複数社に相談するのがおすすめです。

税金の増加と合わせて、トータルコストを試算してから判断しましょう。

土地の売却時に不利になることがある

一部の買主にとっては、古家付きの土地のほうが魅力的に映る場合があります。なぜなら、解体費用を買主側が判断できるからです。

更地にするとその費用が売主負担になる分、価格交渉で不利になる可能性もあります。

また、解体後は土地に「建物がない=資産価値が下がった」と見られるケースもあるため、売却活動への影響も考慮しましょう。

売却と解体のタイミングは戦略的に考えるべきです。

用途地域の制限で再建築できないことがある

一部の地域では、再建築不可の土地が存在します。つまり、一度家を壊すと、再び建物を建てられないのです。

これは道路の接道義務や用途地域の制限に関連する法律が関係しています。

知らずに解体してしまうと、結果的に土地の価値が大きく下がってしまうこともあります。

解体前には、建築の可否や法規制について、専門家に相談することが重要です。

まとめ|家を解体して更地にすると固定資産税がどう変わるのかを実例から学ぼう

家を解体して更地にすることで、住宅用地の特例がなくなり、固定資産税が数倍に増えることがあるとわかりました。

住宅用地特例がなくなって税額が上がる

住宅があることで受けられる税制優遇が解体によってなくなるため、土地に対する課税額が大きく増加します。

特に都市部では、その影響が顕著になります。

多くの場合、税額は2倍から6倍になることもあるので要注意です。

この変化を理解せずに更地にすると、大きな損をする可能性があります。

解体前に税金の仕組みと影響を確認することが重要

固定資産税の課税対象や軽減措置の仕組みを知ることで、正しい判断ができるようになります。

解体の時期や自治体の対応などを事前に確認することで、思わぬ出費を避けることが可能です。

専門家や自治体に相談し、慎重に進めるようにしましょう。

「解体=節約」と思わず、冷静に比較検討することが重要です。

固定資産税以外の費用やリスクも考慮する

解体には費用がかかり、また土地の売却や再建築に不利になる可能性もあります。

さらに空き家対策法によるリスクや、税負担の増加もあるため、トータルでの判断が必要です。

長期的な視点で、自分にとって一番メリットのある選択を考えてみましょう。

解体=損か得かは、その人の状況と目的によって異なるのです。

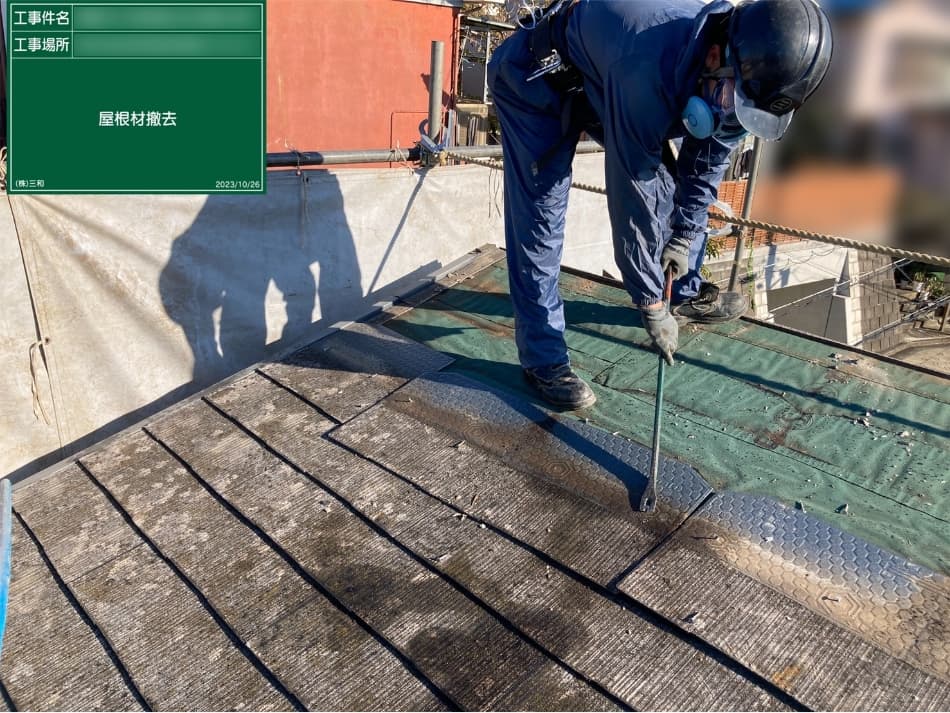

建物の解体工事は、私たち三和にお任せください!

今回この記事では、家を解体して更地にした際の固定資産税について解説いたしましたが、この記事を読んで建物の解体工事を検討し始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建物の解体工事は、私たち三和にお任せください!

三和では、解体工事を中心に外構工事、造成工事、産業廃棄物処理、舗装工事など各種建設土木業を展開しています。

また、解体工事にかかる費用を最小限に抑え、短い工期で工事を行うだけでなく、経験豊富な職人による質の高い工事、近隣の皆様への丁寧なサポートも実施しております。

あなたの大切なお家を私たち三和に任せてみてはいかがでしょうか。

ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。