家の解体手続きで失敗しないために!トラブル事例と手続きの全知識

家の解体はそう何度も経験するものではありません。しかし、だからこそ「手続き方法が分からない」「業者選びに失敗した」「近隣トラブルになってしまった」といった問題が多発しています。

この記事では、実際にあった家の解体に関するトラブル事例や、解体前に知っておくべき手続きの流れ、トラブル回避のポイントまでを分かりやすく解説します。

これから家の解体を検討している方や、既に解体準備に入っている方にとって、安心して解体工事を進めるための情報をお届けします。

トラブル多発!家の解体手続きで実際にあった事例とは

ここでは実際にあった家の解体に関するトラブル事例を紹介します。「自分には関係ない」と思っていた問題が、ある日突然起こることもあります。

以下のような実例を知っておくことで、未然に防ぐ意識を持つことができます。

解体中に隣家の壁や塀を壊してしまった

解体作業中に重機の操作ミスや作業員の不注意で、隣の家の壁や塀に傷がついてしまうケースは少なくありません。

このような損害は業者の保険でカバーされることもありますが、場合によっては施主(依頼主)にも責任が問われることがあります。

事前に隣家との境界や設備の位置を確認しておくとともに、保険の加入状況や補償内容についても業者に確認しておくことが大切です。

また、近隣への説明不足が原因でトラブルが長期化することもあります。

作業中の粉じんや振動で近隣住民とトラブルに発展

解体工事ではどうしても粉じんや振動、騒音が発生します。

とくに住宅密集地では、小さな振動やホコリでも苦情の原因となることがあります。

作業前に近隣に丁寧なあいさつを行い、工事の内容や日程を説明することが非常に重要です。

さらに、防音シートや散水対策をしっかり行っているか業者と確認しておくことも必要です。

不法投棄を行った業者が行政処分を受けた

安すぎる業者に解体を依頼した結果、廃材を正しく処分せず山や空き地に不法投棄していたケースも報告されています。

このような業者は産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていない違法業者であることが多く、行政処分の対象になります。

最悪の場合、依頼者にも責任が及ぶことがあるため、業者選びは慎重に行うべきです。

業者の許可証の有無や口コミ、施工実績などもチェックしましょう。

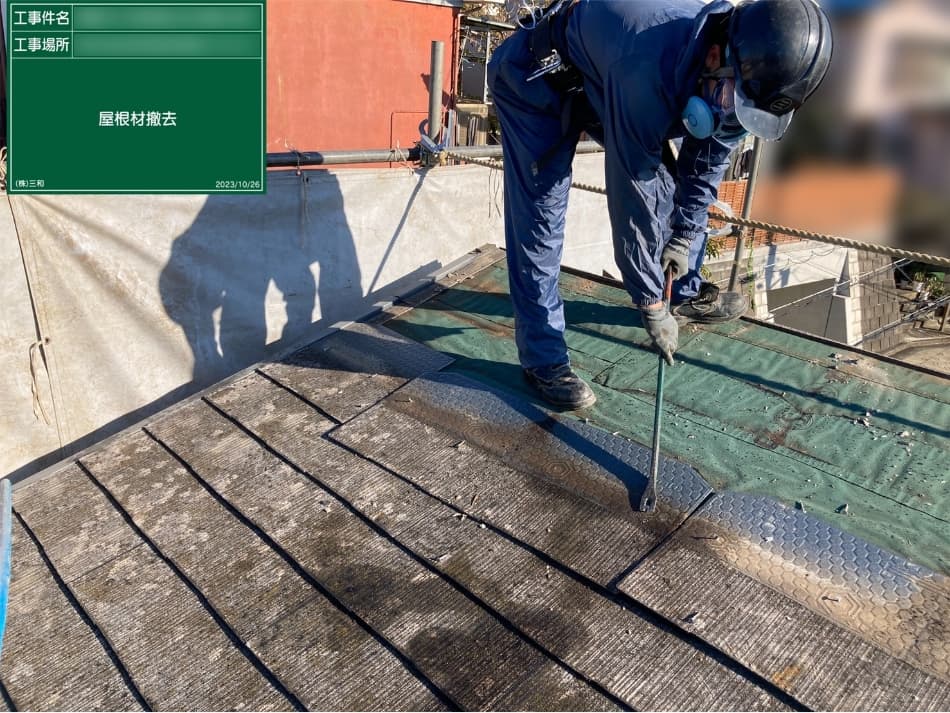

工事中にアスベストが見つかり作業が一時停止

古い建物にはアスベスト(石綿)が使用されていることがあります。

解体中にアスベストが発見された場合、専門業者による除去作業が必要となり、一時的に工事が止まってしまうこともあります。

また、追加費用も発生するため、あらかじめアスベスト調査を行っておくと安心です。

近年では、アスベストに関する法律も厳しくなっており、報告義務や処理方法が細かく定められています。

解体後に地中埋設物が発覚して追加費用が発生

家を取り壊したあと、地中から古い基礎やコンクリート、浄化槽などが見つかることがあります。

これらの「地中埋設物」は事前に確認が難しいこともあり、解体費用とは別に撤去費が発生することが多いです。

契約時に「地中埋設物に関する対応や費用負担について」明記されているかどうかを必ずチェックしましょう。

また、工事前に地盤調査を行ってもらうことで、ある程度のリスクを減らすことができます。

家を解体する前に知っておくべき手続きの流れと必要書類

家の解体には、工事そのものだけでなく、法律上の手続きや届け出も必要です。ここでは主な流れと必要書類を確認しておきましょう。

建物滅失登記の申請が必要

解体後には「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」の手続きを行う必要があります。

これは建物がなくなったことを法務局に届け出るもので、住宅ローンの清算や土地売却などに大きく関わる重要な手続きです。

解体業者が代行してくれることもありますが、所有者が自分で行うことも可能です。

必要書類は、解体証明書、登記簿謄本、本人確認書類などです。

事前に自治体へ解体工事届を提出する

多くの自治体では、解体工事を行う際に「解体工事届」の提出が必要です。

提出を怠ると行政指導の対象となる場合がありますので、早めに確認しましょう。

地域によって書式や提出方法が異なるため、事前に市区町村の担当窓口で確認しておくと安心です。

一般的には、業者が代行してくれるケースが多いですが、確認は依頼者自身が行うべきです。

リサイクル法に基づく分別解体の届け出が必要

解体する建物の床面積が80㎡以上の場合、「建設リサイクル法」に基づく届出が義務付けられています。

木材や金属などの廃材を分別して再利用するための制度で、環境保全のためにも重要な法律です。

この届出も業者が行うのが一般的ですが、提出の有無については確認しておきましょう。

未提出の場合、行政から指導や罰則を受ける可能性もあります。

電気・ガス・水道などの停止と撤去手続きが必要

解体工事前には、電気・ガス・水道といったライフラインの停止手続きが必要です。

ガス管や電線が残っていると、非常に危険な事故につながる可能性があります。

それぞれの業者に連絡し、停止とメーター撤去を依頼しましょう。

また、浄化槽の汲み取りなども必要な場合がありますので、業者に確認しておきましょう。

近隣住民への工事前挨拶も忘れずに行う

手続きとは少し異なりますが、近隣へのあいさつ回りはトラブル防止のためにも非常に重要です。

どんなに丁寧な業者でも、工事による影響はゼロにはできません。

あいさつ時には、工事の期間・時間帯・騒音や振動がある日などを具体的に伝えるようにしましょう。

また、クレームが出たときの連絡先も明記しておくと、トラブル回避につながります。

近隣との揉めごとを防ぐための家の解体手続きのポイント

家の解体では、作業そのものよりも近隣住民とのトラブルが大きな問題になることがあります。事前の準備と配慮で多くのトラブルは防げます。

ここでは、工事前から工事中にかけて、近隣との良好な関係を保つためのポイントを解説します。

工事前にあいさつ回りを行う

解体工事の前に、少なくとも両隣と裏手、向かい側の家には必ず挨拶に行きましょう。

挨拶では、工事の開始日や終了予定日、作業時間、騒音が発生する可能性のある日などを丁寧に説明します。

連絡先や担当業者の名刺を渡しておくと、何かあった際にスムーズな連絡ができます。

「ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします」という一言で印象は大きく変わります。

作業時間と音の出る工程を事前に説明する

解体工事は、どうしても音が出る作業があります。

事前に「いつ、どのくらいの音が出るのか」を説明しておくことで、苦情やトラブルの発生率が大幅に下がります。

とくに土曜日や祝日に作業する場合は、あらかじめ了承を得ておくことが大切です。

近隣の生活リズムにも配慮し、工事の工程を共有しておくことが望ましいです。

粉じん・騒音対策の有無を業者に確認しておく

業者によっては、騒音や粉じんへの対策が甘いところもあります。

事前に「防音パネルを使うのか?」「散水をきちんとするのか?」などの対策内容を確認しましょう。

こうした対策がされていないと、近隣からの苦情が出やすくなり、工事の中断などのリスクも高まります。

契約前に対策の具体的な内容を文書で残しておくと安心です。

養生シートや散水の実施状況をチェックする

現場では、建物の周囲に養生シートを張り、粉じんの飛散を防ぐのが基本です。

さらに、作業中に散水を行ってホコリを舞い上がらせないようにするのがマナーです。

これらの作業がしっかり行われているかどうか、初日や騒音が強い日に現地を確認してみましょう。

気になる点があれば、その都度業者に相談することが大切です。

トラブル発生時の連絡窓口を明確にしておく

万が一、トラブルが発生した場合のために、連絡先と対応者を明確にしておくことが重要です。

業者の現場責任者、事務所、施主の連絡先を一覧にして配っておくと信頼感が高まります。

また、連絡があった際には素早く対応する姿勢を見せることで、トラブルが大きくなるのを防げます。

誠実な対応が、近隣との信頼関係を築く鍵になります。

解体費用の落とし穴?家の解体手続きで起こるお金のトラブル

解体工事の費用は、一見すると明朗に見えても、見積もりに含まれない「追加費用」が後から発生することがあります。

ここでは実際に起きやすい費用トラブルの例を紹介し、防止策をまとめます。

見積もりに含まれない追加費用が発生することがある

契約時には明示されていなかった項目が、あとから追加で請求されるケースがあります。

たとえば、「地中埋設物の撤去」「仮設足場の費用」「廃材処分の細かな区分」などが該当します。

見積書にはどこまでが含まれているのか、曖昧な表現がないかを細かくチェックしましょう。

「一式」と書かれた項目は特に注意が必要です。

解体後の整地費用が別料金になるケースもある

解体が終わったあと、土地を平らに整える「整地」作業が別料金になっていることがあります。

整地は建物を建て直す際に非常に重要な工程で、費用も数万~十数万円程度かかる場合があります。

「整地まで含まれているかどうか」を契約前に確認することがトラブル回避のポイントです。

後から高額な請求をされないよう、契約書に明記してもらいましょう。

相見積もりを取らず高額な費用を請求された

一社だけに見積もりを依頼し、そのまま契約した結果、相場より高い金額で契約してしまうケースもあります。

解体工事では、必ず3社以上から見積もりを取って比較する「相見積もり」が基本です。

価格だけでなく、作業内容や対応の丁寧さ、口コミ評価などもあわせて判断しましょう。

「安かろう悪かろう」のリスクもあるため、総合的に見極めることが大切です。

解体補助金の申請を忘れて損をした

自治体によっては、老朽化した空き家の解体に補助金が出ることがあります。

しかし、「申請は解体前に限る」など条件が厳しい場合が多く、うっかり忘れると申請できなくなってしまいます。

補助金の対象になるかどうか、事前に自治体のホームページや窓口で確認しておきましょう。

申請に必要な書類やスケジュールも、忘れずにチェックしておくと安心です。

工事後の追加請求トラブルが起きた

工事完了後になって「想定外の作業があった」として、追加料金を請求されることもあります。

こうした請求に対抗するには、契約書に明確な金額と条件が記載されていることが不可欠です。

口頭でのやり取りはトラブルの元になるため、可能な限り書面に残しましょう。

万一、納得できない請求をされた場合は、消費者センターなどに相談することも視野に入れましょう。

業者との契約で失敗しない!家の解体手続きの注意点

契約前の確認不足が、大きなトラブルにつながることがあります。ここでは解体業者との契約時に押さえるべきポイントを紹介します。

見積書に詳細な内訳が書かれているか確認する

見積書に「一式」と書かれている項目が多い場合は要注意です。

各作業の内容や単価、数量が明記されているか確認することで、後からの追加請求を防ぐことができます。

不明点がある場合は、遠慮せず業者に質問し、納得できるまで確認しましょう。

透明性のある業者は、細かく説明してくれるはずです。

契約書の内容に「一式」と書かれていないか注意

契約書でも、見積書と同様に「作業一式」とだけ書かれていると、後々のトラブルになりやすいです。

「何を、いつまでに、どこまで行うのか」が具体的に記載されていることが重要です。

工期、支払い条件、キャンセルポリシーなどもしっかりと目を通しましょう。

署名捺印前に第三者に見てもらうのも良い方法です。

工事中の事故や損害に備えた保険加入を確認する

解体工事中に第三者や隣家に被害が及ぶことも考えられます。

万一に備え、業者が損害保険や賠償責任保険に加入しているかを確認しておきましょう。

保険未加入の場合、万が一の事故で施主が補償を負担する可能性もあります。

保険証書の提示を求めるのも有効です。

解体後の土地の状態について事前に打ち合わせしておく

解体後、土地がどういう状態で引き渡されるのかを確認しておきましょう。

整地のレベル、ガラ(破片)除去、土地の高さ調整などは業者によって対応が異なります。

再建築の予定がある場合は、基礎工事に支障が出ないようにしておくことも必要です。

具体的な整地状態について、写真や資料で共有しておくと安心です。

過去の施工実績や口コミも事前に調査しておく

業者選びの際は、インターネットの口コミやGoogleレビュー、紹介サイトでの評判を必ず確認しましょう。

また、公式サイトに過去の施工実績が載っていれば、工事の質や実績の豊富さが分かります。

地域密着型の業者は評判を大切にしているため、丁寧な対応をしてくれることが多いです。

情報を集めて信頼できる業者を見極めましょう。

知らないと損する?家の解体手続きに関わる法律や条例とは

家を解体する際には、さまざまな法律や自治体ごとの条例に注意が必要です。違反すれば罰則や工事中断の原因にもなります。

ここでは、最低限知っておくべき法律やルールについて解説します。

建設リサイクル法により分別解体が義務化されている

「建設リサイクル法」とは、建築資材の再利用を促進するための法律です。

延床面積が80㎡を超える建物の解体では、木材・コンクリート・金属などを分別して解体することが義務付けられています。

届出の提出も必要で、提出しないと行政からの指導や罰金の対象になることがあります。

業者任せにせず、しっかりと書類が提出されているか確認しておくことが大切です。

自治体ごとに解体工事の届け出基準が異なる

解体工事の事前届出や許可の条件は、地域によって異なります。

たとえば、ある市では100㎡以上で届出が必要でも、別の市では80㎡以上と定められていることがあります。

また、景観条例や文化財保護条例など、地域独自のルールが存在することもあります。

事前に自治体の担当窓口に相談し、自分の地域のルールを把握しておきましょう。

アスベストの有無に関する調査が義務付けられている

2022年の法改正により、解体工事の前にはアスベスト(石綿)の有無を調査し、結果を報告することが義務化されました。

特に昭和の時代に建てられた住宅では、天井や壁、断熱材などにアスベストが使われていることがあります。

専門業者に依頼して調査を行い、もしアスベストが確認された場合は、法令に基づいた適切な除去処理が必要です。

違反すれば工事の中止や罰則の対象になります。

廃棄物処理法によって廃材の処分方法が規定されている

解体工事で出た廃材は、「産業廃棄物」として分類され、廃棄物処理法に基づいて適切に処分しなければなりません。

そのため、解体業者は「産業廃棄物収集運搬業」の許可を持っていなければなりません。

この許可がない業者が処分を行うと、違法となり、依頼主である施主にも責任が及ぶ場合があります。

必ず許可番号の確認をし、信頼できる業者に依頼しましょう。

都市計画法によって解体後の土地利用が制限される場合がある

解体後に建て替えを考えている場合、都市計画法によって土地の用途や建築物の高さなどが制限されていることがあります。

たとえば、商業地域や住宅専用地域など、地域によって建てられる建物の種類が違います。

再建築を考えている場合は、解体前にその土地がどのような用途地域に該当するのかを市区町村の窓口で確認しておきましょう。

知らずに解体してしまうと、再建築できないケースもあるので注意が必要です。

予定通りに終わらない?家の解体手続きでの工期遅延トラブル

解体工事は思った以上に遅れることがあります。計画通りに進めるためには、予想されるリスクを知っておくことが重要です。

ここでは、よくある工期遅延の原因と対策を紹介します。

天候不良による作業中断が長引いた

解体工事は屋外作業のため、天候に大きく左右されます。

特に台風や豪雨の時期には、安全のため作業が中止となり、スケジュールが大幅に遅れることがあります。

契約前に、悪天候時の対応について業者と話し合い、予備日を設けておくと安心です。

あらかじめ余裕のあるスケジュールを組んでおきましょう。

地中に障害物があり追加作業が必要になった

解体作業中に、古い基礎、浄化槽、配管などの障害物が見つかることがあります。

これらの撤去作業には時間がかかり、予定していた工期が数日〜数週間延びるケースもあります。

こうしたリスクを避けるためには、事前に簡易な地盤調査を依頼するのも一つの方法です。

また、契約時に障害物対応について取り決めておくとトラブル防止になります。

周辺住民からのクレームで工事が一時停止

騒音や振動、粉じんなどを理由に、近隣からクレームが入り、行政や自治会から工事停止を指導されることもあります。

これにより、工事が一時中断し、工期が大幅に遅れる可能性があります。

トラブルを未然に防ぐために、近隣への丁寧なあいさつと説明は欠かせません。

また、対応の良い業者であれば、クレーム発生時にもスムーズに対処してくれます。

許可取得の遅れで着工がずれ込んだ

解体工事に必要な届出や許可申請に時間がかかる場合があります。

特にアスベスト関連の届出や、建設リサイクル法に基づく届出などは、書類の不備や確認作業で遅れが出ることもあります。

着工予定日の数週間前から手続きを始めるようにしましょう。

早めの準備がスムーズな解体工事につながります。

業者のスケジュール管理がずさんだった

業者によっては、複数の現場を同時に進めていて、スケジュールが遅れるケースもあります。

信頼できる業者は、工期や進捗状況をしっかり管理し、施主へ報告を行ってくれます。

契約時に、「毎日の作業報告があるか」「進捗確認の方法」などを事前に確認しておきましょう。

定期的な報告があると安心して任せることができます。

信頼できる解体業者を選ぶコツと家の解体手続きのチェックポイント

トラブルを防ぐ最大のポイントは、信頼できる業者選びにあります。ここでは業者を選ぶ際のチェックポイントを紹介します。

産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているか確認する

廃材の運搬・処分を行うには、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。

この許可がない業者に依頼すると、違法処理や不法投棄のリスクがあります。

必ず業者に許可証の提示を求め、番号を控えておきましょう。

インターネットで業者名や許可番号を検索すれば、自治体の公開情報で確認できます。

建設業許可(解体工事業)があるかを調べる

解体工事を行うには、「建設業の許可(解体工事業)」を取得している必要があります。

この許可は、一定の技術力と実績がある業者しか取得できません。

とくに大規模な解体工事では、この許可がある業者に依頼することで安心感が高まります。

許可の有無は業者のホームページや国土交通省の検索ページで調べられます。

複数業者から相見積もりを取って比較する

1社だけでは費用の妥当性が分かりません。

必ず2~3社以上から見積もりを取り、作業内容・金額・対応の丁寧さなどを比較しましょう。

見積もりの段階で親切に説明してくれる業者は、契約後の対応も丁寧である可能性が高いです。

安すぎる業者には裏があることもあるので、注意が必要です。

現地調査を丁寧に行ってくれる業者を選ぶ

見積もり時に、しっかり現地を見て状況を把握してくれる業者は信頼できます。

「簡単に見ただけで金額を出す」「建物の詳細を確認しない」などの業者は避けましょう。

現地でのヒアリングや、写真撮影、寸法測定などを丁寧に行ってくれるかをチェックしてください。

対応の丁寧さは工事全体のクオリティにも影響します。

口コミやGoogleレビューをチェックして信頼性を判断する

実際にその業者を使った人の口コミやレビューは、とても参考になります。

特にGoogleレビューは実名での評価が多く、信ぴょう性が高いです。

良い評価だけでなく、悪い評価も確認し、共通した指摘がないかチェックしましょう。

対応の悪さや追加料金のトラブルが多い業者は避けた方が安心です。

初めてでも安心!家の解体手続きに関するよくある質問まとめ

初めて家の解体をする場合、わからないことや不安に思うことが多くあります。ここでは、実際によくある質問とその回答をわかりやすくまとめました。

不安を解消し、安心して解体工事を進めるための参考にしてください。

解体工事はどれくらいの期間がかかる?

家の大きさや構造、周辺環境によって異なりますが、一般的な木造2階建ての住宅であれば、工事期間は7〜10日ほどが目安です。

ただし、アスベストの処理や地中障害物の撤去が発生した場合は、さらに1週間〜2週間ほど延びる可能性もあります。

天候や近隣の苦情によって中断されることもあるため、スケジュールにはある程度の余裕を持っておきましょう。

業者との契約時に、予備日を含めた工期を確認しておくと安心です。

建物滅失登記はいつまでにすればいい?

建物滅失登記は、建物の解体が完了してから1ヶ月以内に法務局へ届け出る必要があります。

この登記をしないと、固定資産税の対象となったままになり、無駄な税金を払うことになってしまいます。

滅失登記には、解体業者から発行される「取り壊し証明書」や、建物の登記簿謄本、申請者の本人確認書類などが必要です。

自分で申請することもできますが、司法書士に依頼することも可能です。

アスベストがあった場合はどうすればいい?

アスベストが含まれている建物を解体する場合、専門の資格を持った業者が法令に従って適切に除去しなければなりません。

アスベストを除去するには、事前に自治体への届出と、作業報告が必要になります。

処理費用は高額になることもあり、建物の大きさによっては数十万円かかるケースもあります。

アスベストの有無は目視で判断しにくいため、事前調査を依頼してから見積もりを出してもらうのがおすすめです。

解体費用の相場はどのくらい?

解体費用は建物の構造によって異なりますが、おおよその相場は以下の通りです:

・木造住宅:1坪あたり3万〜5万円

・鉄骨造住宅:1坪あたり5万〜7万円

・RC造(鉄筋コンクリート):1坪あたり6万〜9万円

このほか、養生費、重機費、廃材処分費、整地費などがかかる場合があります。

地中埋設物の有無や、道路の幅、立地条件によっても費用が変わるため、現地調査を行った上での見積もりが重要です。

補助金や助成金の制度はある?

多くの自治体では、空き家対策や防災の一環として、老朽化した家屋の解体に対して補助金を出しています。

補助額は10万円〜100万円程度と自治体によって異なり、条件も厳密に決められています。

一般的に、補助金の申請は解体前に行う必要があり、工事後の申請は受け付けてもらえません。

早めに自治体のホームページや窓口で情報を確認し、必要な書類や申請期限を把握しておきましょう。

まとめ:家の解体手続きで失敗しないために必要なこと

家の解体には、多くの準備や手続き、そして法律や近隣への配慮が必要不可欠です。

この記事では、実際に起きたトラブル事例から学ぶべきポイント、必要な手続きや届け出、解体費用の注意点、信頼できる業者の選び方までを詳しくご紹介しました。

初めての解体工事でも、正しい知識と準備を持つことで、スムーズかつ安心して進めることができます。

これから解体を検討している方は、ぜひこの記事の内容を参考にして、後悔のない解体工事を進めてください。

建物の解体工事は、私たち三和にお任せください!

今回この記事では、家を解体するときのトラブル事例と手続き方法ついて解説いたしましたが、この記事を読んで建物の解体工事を検討し始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建物の解体工事は、私たち三和にお任せください!

三和では、解体工事を中心に外構工事、造成工事、産業廃棄物処理、舗装工事など各種建設土木業を展開しています。

また、解体工事にかかる費用を最小限に抑え、短い工期で工事を行うだけでなく、経験豊富な職人による質の高い工事、近隣の皆様への丁寧なサポートも実施しております。

あなたの大切なお家を私たち三和に任せてみてはいかがでしょうか。

ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。